为深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时的重要讲话精神,教育引导全院学生继承和发扬民族团结优良传统,促进学院各民族学生像石榴籽一样紧紧抱在一起,11月11日至12日,自动化工程学院组织开展“石榴籽·青春行”铸牢中华民族共同体意识研学实践专项活动。学院党委副书记马崇升、学生第一党支部书记王玮带领学院学生代表参与本次研学活动。

参观北大红楼与中国共产党早期北京革命活动主题展

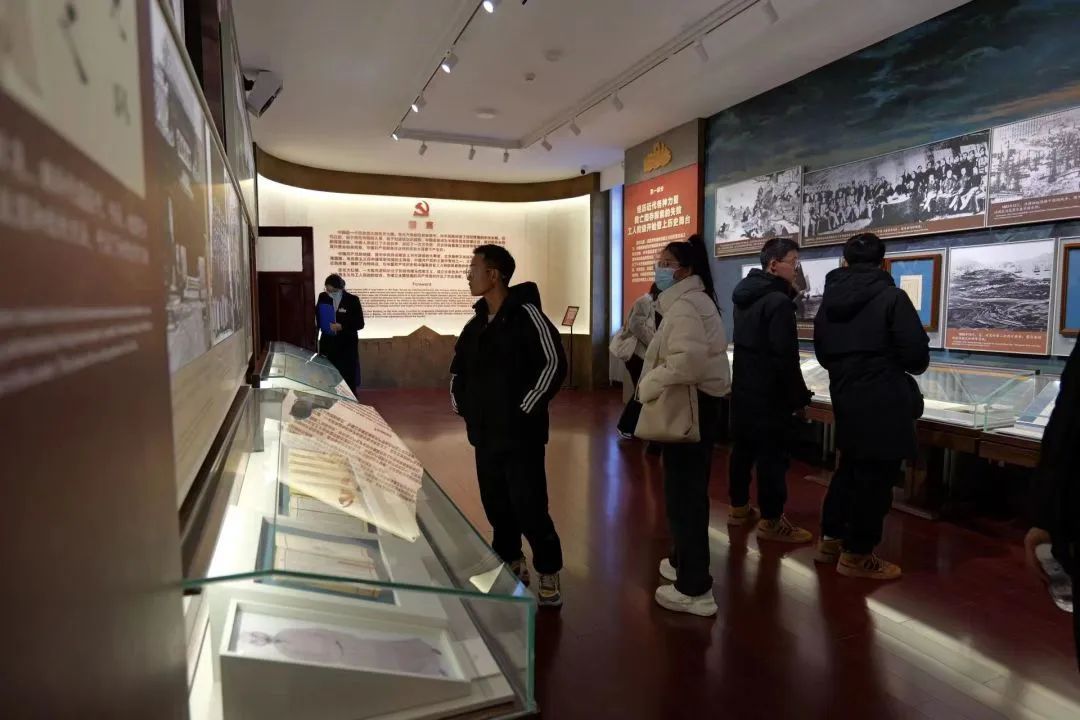

11日下午,学院师生来到北大红楼,参观“光辉伟业 红色序章——北大红楼与中国共产党早期北京革命活动主题展”,开展现场教学,追寻先烈足迹,坚定初心使命,汲取前行力量。

北大红楼是一座具有光荣革命传统的近代建筑,是李大钊、陈独秀、毛泽东等人开展革命活动的重要场所。这里曾掀起新文化运动的高潮,是五四运动的重要策源地、共产党在北京的早期组织诞生地,对推动全国范围共产党组织的建立发挥了重要作用。1961年,北大红楼被公布为第一批全国重点文物保护单位。展览分为“经历近代各种力量救亡图存探索的失败 工人阶级开始登上历史舞台”“唤起民族觉醒 构筑新文化运动的中心”“高举爱国旗帜 形成五四运动的策源地”“播撒革命火种 打造马克思主义在中国早期传播的主阵地”“酝酿和筹建中国共产党 铸就党的主要孕育地之一”“不忘初心 牢记使命”六个部分,展出图片958张(含文字版、表格、地图),文物1357件(含实物、文献、档案等展品),生动展现中国共产党创建时期北京革命活动的光辉历史,着力展现北京作为新文化运动的中心、五四运动的策源地、马克思主义在中国早期传播的主阵地、中国共产党的主要孕育地之一,在中国共产党创建史上所具有的独特地位、独特贡献、独特价值。

师生们漫步在北大红楼,参观了实景复原后的旧址,包括李大钊工作过的图书馆主任室等六处复原后的旧址,以及五四游行筹备室、新青年编辑部的大门、赴法留学所乘船支甲板的模型、北大的教室、北大平民教育讲演所等等。北大红楼见证了一段段峥嵘岁月,滋养了众多卓越人才,激发了数代学子的情怀。每走进一间屋子,都是一段历史的烙印,仿佛穿梭回那个年代,感受那群热血青年救亡图存的决心。

习近平总书记指出:“北大红楼同建党紧密相关,北大是新文化运动的中心和五四运动的策源地,最早在我国传播马克思主义思想的主阵地,也是我们党在北京早期革命活动的历史见证地,在建党过程中具有重要地位。”通过参观北大红楼,加深了师生们对新文化运动和五四运动社会背景的了解,感受到了革命先驱身上体现出的中华民族自强不息精神。更加坚定了以革命先驱为榜样的,坚定理想信念,传承担当精神的决心。

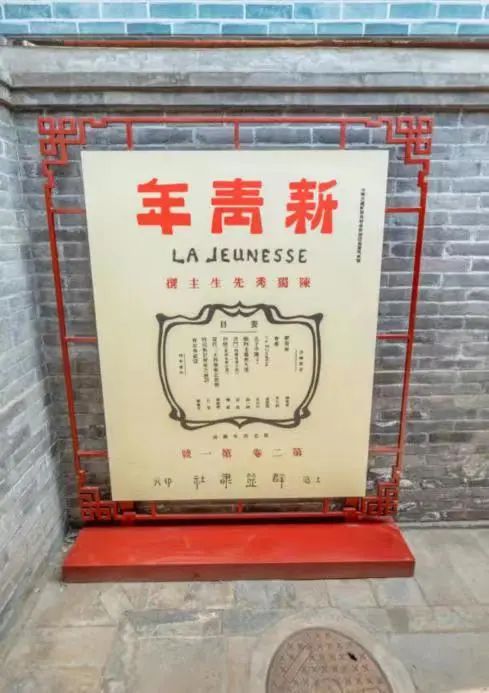

参观《新青年》编辑部旧址(陈独秀旧居)

11日下午,实践团一行走进《新青年》编辑部旧址(陈独秀旧居)参观学习,近距离感悟历史,激发爱党爱国热情。

《新青年》编辑部旧址(陈独秀旧居)专题展突出“小而全”“专而精”的特点,在北房和南房分别推出“历史上的新青年”和“陈独秀在北京”两个专题展。大量珍贵的材料和生动的图片,特别是陈独秀、李大钊编辑《新青年》时往来书信及编者作者之间的通信手札,使学院师生更加深入地了解和感悟到中国先进知识分子探索救国救民的初心和使命。同学们结合“过往所学党史知识“及“电视剧《觉醒年代》有关剧情”在展区进行了深入的讨论交流,碰撞出思想的火花。

1917年陈独秀由上海赴北京大学任教时就居住在北池子箭杆胡同20号,《新青年》编辑部也随之迁于此,随即这里便成为“北京新文化运动播撒火种之地”,并汇聚了一批优秀的年轻人,他们以青春的智慧与勇气,为中国书写思想之路。如今,这座古老的院落,正在以崭新的面貌,擦亮历史的记忆,生生不息,薪火相传……

通过参观《新青年》编辑部旧址(陈独秀旧居),师生们深受鼓舞和启发,进一步增强了爱国情怀和历史责任感。同学们将探寻觉醒年代,凝聚青年力量,砥砺前行、奋发有为,努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之才。

主题团课学习

11日晚,师生们以“传承五四精神,赓续红色血脉”为主题,结合当天的参观学习,进行了一场生动的团课活动。本次团课由王玮老师主持,自动236班李响同学担任主讲人。

李响同学对全天的参观内容进行了回顾,重点围绕五四运动的具体内容、精神内涵、重要意义等方面,生动而详尽地讲述了五四运动的历史和五四精神,让同学们认识到中国青年始终是实现中华民族伟大复兴的先锋力量。

通过此次团课,师生们更加深刻地意识到奋斗的力量。五四精神薪火相传,理想之火永不熄灭,新时代青年,自当以青春之我、奋斗之我,赓续红色血脉,谱写人生华章。

习近平总书记在主持中共中央政治局第九次集体学习时强调,铸牢中华民族共同体意识,就是要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。要全面贯彻党的二十大部署,准确把握党的民族工作新的阶段性特征,把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作和民族地区各项工作的主线,不断加强和改进党的民族工作,扎实推进民族团结进步事业,推进新时代党的民族工作高质量发展。

中华民族一家亲,同心共筑中国梦。自动化工程学院认真学习贯彻落实习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会、中央民族工作会议等重要讲话、重要指示精神,构建课堂教学、社会实践、主题教育多位一体的教育平台。学院将以“铸牢中华民族共同体意识创建示范项目”为契机,以大学生喜闻乐见的形式,广泛开展各项铸牢中华民族共同体意识活动,引导广大学生进一步加深对“三个离不开”“五个认同”“四个与共”的理解,自觉做民族团结的忠诚维护者和铸牢中华民族共同体意识的坚定实践者。